| 摘 要 | 说服知识体现了消费者抵御不必要的说服,批判性加工说服信息的能力,在说服和影响以隐蔽性、娱乐性和沉浸性为特征的数字营销时代,说服知识发挥了“探测器”和“盾牌”的重要作用。说服知识理论也提供了一个营销者和消费者之间进行平等博弈的市场游戏视角,扩展了“说服”可研究的空间。这篇文章使用 CiteSpace 软件对说服知识理论的研究与应用趋势进行探究,在此基础上总结了说服知识激活的整合模型并指出了说服知识理论的研究问题与挑战及未来的发展方向。

以往关于说服的理论强调说服信息的特征如何影响消费者选择不同的认知加工路径,进而影响到说服的最终效果。而说服知识理论将说服过程的焦点以信息为中心转变为以动机为中心,并且认为当信息背后的说服动机可及时( 易于觉察与判断 ),消费者倾向于通过推断说服意图来评估说服事件;而当消费者识别出说服动机后,他们往往更加批判地加工信息。说服知识理论的以上观点颇具前瞻性,在数字营销场景中也具有很强的应用性。和传统营销情景不同,数字营销情景中的说服和影响往往被包裹在看似无目的性的花样信息的外壳中,商业内容与媒体内容天衣无缝地融入在一起,娱乐性和趣味性的营销实践分散了消费者系统性和批判性加工说服信息的注意力。在该种营销情景中,个体关于说服的知识和技能 ( 即说服知识 ) 发挥了“探测器”和“盾牌”的重要作用,使消费者更有可能忽略或反驳误导性的营销诉求,更好地应对说服事件。

说服知识理论模型从 1994 年正式提出到现在已有 29年时间,学界对该理论模型的研究随着广告营销实践的发展不断深入,本篇文章在总结该理论在数字营销情景中应用现状的基础上,提出说服知识激活的整合模型、说服知识理论的研究问题与未来展望,以进一步发展对这一理论的理解。

01

说服知识理论及说服知识内涵

说服知识理论(Persuasion Knowledge Model)由Friestad 和 Wright[1] 于 1994 年提出。说服知识理论强调说服代理人和说服目标之间的双向博弈过程,双方掌握三种类型的知识:主题知识(关于主题或内容的知识)、说服代理人知识 / 说服目标知识(关于另一方的知识)、说服知识(关于说服的知识)。说服知识理论强调三种知识之间的相互作用,说服代理人利用掌握的三种知识发起说服努力,而说服目标在三种知识的共同作用下识别、分析、解释、评估和记住说服努力,并选择和执行有效且适当的应对策略。一般而言,说服代理人指的是构建和发起说服努力的广告主或营销代理人,说服目标指的是应对说服努力的消费者,但说服知识理论提供了另一种可能,市场参与主体在互动的过程中可以转换角色和视角,在说服代理人和说服目标之间来回变换,因此,消费者也可以拥有自身的说服目标,“反客为主”成为说服努力的发起者。

说服知识是说服知识理论的重要组成部分,它是一系列关于说服的松散的理论和信念:关于营销人员动机、策略和战术的信念;关于说服策略有效性和适当性的信念;关于说服起作用的心理中介因素的信念;关于应对策略的信念等。在说服知识理论提出之前,营销领域对于主题知识和代理人知识进行了较多的探讨,说服知识的内容和作用较少被考虑,说服知识理论的提出填补了这一研究空白,说服知识也因此引发了最多的关注。

02

说服知识理论的研究与应用现状

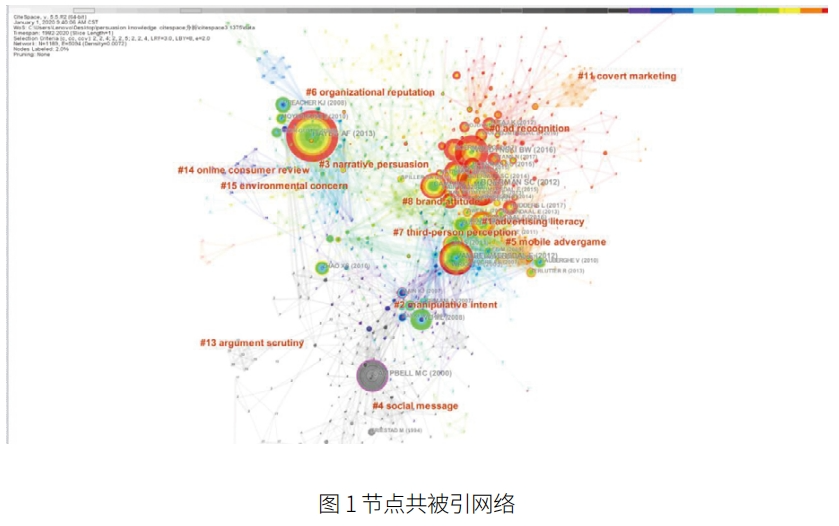

本次研究在科学网 (Web of Science) 中基于标题、摘要或索引词用主题词“persuasion knowledge”进行了搜索,搜索结果包含 1375 条记录。研究通过 CiteSpace 软件对说服知识理论的研究与应用趋势进行分析。

CiteSpace 可以用于探寻学科领域演化的关键路径及知识转折点。图 1 所示的共被引网络展现的是基于施引文献及其参考文献而形成的网络,研究中每个聚类由施引该聚类文章的摘要的名词短语来标记,在随后的讨论中使用了对数似然比检验方法 (LLR) 选择的标签。研究按每个集群中的成员数量大小排序列出了六个主要集群:聚类 0- 广告识别,聚类 1- 广告素养,聚类 2- 操纵意图,聚类 3- 叙事说服,聚类 4- 社会信息,聚类 5- 移动广告游戏。

聚类 0 的名称为广告识别,该聚类共有 165 个节点,是包含节点最多,也是最为近期的研究主题。在这一聚类之中,分布着非常多引文突现以及高被引频次的文献,这些节点具有里程碑意义,产生了开创式的贡献。

广告识别聚类中被引频次排名前三的文章分别是Boerman 等人(2012)[2]、Wojdynski 和 Evans(2016)[3]以及 Campbell 等人(2013)[4] 的研究,在整个数据集中被引频次排名前十,是说服知识研究领域非常重要的文献。

聚类 1 的名称为广告素养,该聚类共有 137 个节点,是第二大聚类。在这一聚类中分布着较多节点较大、引文突现的文章,也说明这一研究主题是十分重要的研究热点。

聚类 2 的名称为操纵意图,该聚类共有 122 个节点,是说服知识较为早期的研究主题;聚类 4 的名称为社会信息,包含 78 个节点,平均发表年份为 1999 年,是说服知识最为早期的研究主题。聚类 2 和聚类 4 包含了一些经典性的文献,属于该领域的研究基础。Citespace 识别出高中介中心性的两个节点——Campbell 和 Kirmani(2000)[5]与 Wei 等人(2008)[6] 的文章,在共被引网络中,中介中心性高的节点在知识网络中发挥着重要的结构连接作用,在CiteSpace 里也被称为转折点。

共被引网络中的其他聚类显示了说服知识研究领域的不同主题,如聚类 3- 叙事说服、聚类 5- 移动广告游戏、聚类 6- 稀缺诉求等。

03

说服知识激活的整合模型及理论阐释

说服知识理论在数字营销情景中进行应用时,对说服知识激活的条件以及说服知识激活后的影响等方面进行了新的探讨,是对说服知识理论的进一步探索与发展。在现有研究的基础上,文章尝试提炼出说服知识激活的整合模型,对说服知识现有理论的发展进行归纳与总结。

许多研究表明说服知识激活需要个体认知资源的参与,例如 Campbell 和 Kirmani(2000)[5] 的研究表明认知忙碌与否会影响消费者说服知识的激活,Reijmersdal 等人(2012)[7] 的文章表明认知能力是儿童自由激活说服知识的重要条件。但是较少有研究思考激活说服知识究竟需要多少认知资源,以及当个体拥有足够的认知资源可以调配时是否就能随意激活说服知识。我们很难将说服知识激活需要的认知资源数量精准量化到具体的数值,也无法为“认知资源多还是少的程度”划分一个明确的判定范围,但是在具体的情景中可以大致估计个体可以分配的认知资源数量与激活说服知识需要的认知资源数量之间的差值,通过这一差值对说服知识是否可以激活进行判断。

根据认知资源理论,我们每个人的认知资源都是有限的,需要在不同的任务间进行合理的分配(Wingfield,2016[8]),而完成每一项任务都需要一定数量的认知资源,当个体分配的认知资源不足以支撑该项任务完成时,该项任务就会失败。

Campbell 和 Kirmani(2000)[5] 的研究一定程度上实了这一推论,他在研究中指出“动机可及性”影响了消费者推理出信息背后的说服动机所需要的认知资源数量,当动机更可及时,消费者只需较少的认知资源便可激活说服知识,所以此时认知忙碌或不忙碌的消费者所能调动的认知资源都可以顺利激活说服知识;而“认知忙碌与否”则体现了消费者本身可以调动的认知资源数量,认知忙碌意味着消费者有较少的认知资源分配给批判性信息加工活动,因而当认知忙碌的消费者遇到动机不可及的说服信息时,消费者可以调动的认知资源数量与说服知识激活实际所需的认知资源数量之间存在较大的缺口,从而导致说服知识最终无法激活。

在此基础上,研究按照“影响消费者激活说服知识所需要的认知资源数量”及“影响消费者可以调动的用于说服知识激活的认知资源数量”框架将现有研究进行归纳总结。

与容易辨认其商业属性的广告形式相比,隐蔽性高的广告通常需要消费者调动更多的认知资源去识别其说服动机。作为高隐蔽性广告的典型,“原生广告”因其显著的广告效果受到业界和学术界的广泛关注。虽然学界对原生广告的定义不一致,但大都认为原生广告是一种将形式和内容天衣无缝地融入媒体内容的商业内容形式(Edelman 和 Gilchrist,2012[9];Lee 等人,2016[10];康瑾,2015[11];喻国明,2014[12])。原生广告的这种融入属性决定了,相比较于其他形式的广告,原生广告更难被消费者识别(Schauster,2016[13];Carlson,2015[14]),消费者更有可能将其看作普通的媒介内容进行对待,其说服动机往往更不可及。当说服动机不可及时,消费者往往需要调动更多的认知资源去激活说服知识,因为消费者需要花费更多时间与精力去进行推理与判断。

披露往往出现在一则广告的显要位置对广告的商业属性进行提醒。Crook (2004)[15] 认为当人们曝露于广告刺激时,会依赖于某些线索对广告信息进行识别。披露作为一种外部线索,起到了重要的提示作用,因而清晰的广告披露更有可能使消费者识别出广告的商业属性(Wojdynski和 Evans,2016[3];Kamerer,2017[16];Wojdynski 等,2017[17],Wojdynski,2016[18])。披露使广告的说服动机更加可及从而降低了消费者激活说服知识所需要的认知资源数量。披露通过激活说服知识对消费者起到了保护作用,许多研究结果表明披露引发了“意义改变”,使消费者意识到信息背后的说服和销售属性,从而控制来自对方的影响。

广告形式不仅会影响消费者激活说服知识所需要的认知资源数量,也会影响消费者可以调动的用于说服知识激活的认知资源数量。有限注意力模型认为个体的认知资源可以分为两个部分:主要任务资源和备用资源,用于执行主要任务的资源不能用于执行辅助任务(Kahneman,1973[19]),因此,个体用于主任务的资源越多,用于完成次要任务的资源就越少。数字营销情境下的说服具有娱乐性、沉浸性等特点,往往能带给消费者一种强烈的感官刺激和愉悦感,让消费者沉浸于其中,因而有较少的认知资源分配给说服知识激活。广告游戏则是一个很好的例子,它把广告巧妙地融入到游戏剧情中 (Waiguny 等,2014[20];Van Reijmersdal 等,2015[21]),消费者沉浸在紧张与刺激的游戏情节中,无暇辨认嵌入其中的广告的说服属性。玩家的认知资源主要在两大任务中进行分配 : 游戏互动 ( 主要任务 ) 和处理嵌入的品牌信息 ( 次要任务)。而玩广告游戏需要大量认知资源,消费者可能完全被游戏所吸引,几乎没有认知资源可用来识别和处理游戏中的品牌,因而不太可能激活说服知识 (Panic,2013[22])。

消费者说服知识激活后产生的消极反应在很多研究中得到证明,抗辩理论认为,当消费者觉察到操纵意图时,会感受到自身的自由遭受威胁,出于保护自己不受影响的心理,消费者会进行抗辩。脱离效应也可以解释这一现象,即当人们感知到信息的说服意图时,他们会从正在进行的互动中脱离出来 : 从说服信息中分心,或者对说服者所说的内容打折扣。这种防御机制导致人们将注意力从说服信息部分转移开来。

遗留效应可以解释说服知识激活后的负面效应多大程度上会影响次要来源,例如媒体、第二方广告商等。遗留效应指的是意义在品牌和其他实体之间进行转移,这些其他实体本质上是品牌意义和联想的次要来源,可能包括其他品牌、人、地点和事物等,例如 Wei 等人(2008)[6] 的研究表明当消费者面对广播节目中的嵌入式广告时,说服知识激活后的负面评价不仅适用于品牌,还会延伸到主持人、节目和电台等次要来源。

虽然说服知识激活后的负面效应被更多探究,但是研究也表明了正面效应的可能性,联想转移、溢出效应和兴奋转移理论对此做出了理论解释。

联想转移可能会降低由说服知识激活引起的消极态度的优先级。联想学习是态度从一种刺激转移到另一种刺激的过程。当个体曝露于隐蔽性强的广告时,也会发生类似的联想转移。尽管消费者有可能激活说服知识,引发说服应对行为,但无条件刺激也有可能产生无条件反应,这种影响可能会超过由于说服知识激活而导致的广告怀疑和消极态度,例如在广告游戏中,对于游戏的积极体验可能会转移到对广告的反应中去(Evans 和 Park,2015[23])。溢出效应表明,环境的愉悦效应会延续到嵌入其中的商业信息。因此,商业信息受益于与环境相关的积极体验。同样,兴奋转移理论指出,一个物体引起的评价或感觉可以转移到另一个物体。在广告游戏的情况中,游戏的正面评价可能会被转移或错误地归因于嵌入的品牌(Reijmersdal 等,2012[7])。

04

说服知识研究的问题与挑战

现有的说服知识研究使我们看到了消费者利用说服知识进行市场参与以及与营销者进行博弈的可能性。然而需要清楚的是迄今为止的研究只开发了说服知识理论较小一部分的潜力 (Campbell 和 Kirmani ,2008[24]),该理论在应用过程中仍然存在着很多值得探讨的问题,此次研究主要从说服知识激活后的效果以及说服知识测量两个角度展开。

4.1 说服知识激活后效果——控制是否等同于抵制

Friestad 和 Wright [1] 提出说服知识理论时认为说服知识激活后的后果是“控制”来自说服的影响,而在后来的应用过程中说服知识激活逐渐和负面效果画上等号。这样先入为主的观点可能会使研究者忽视对复杂情景的思考以及忽略消费者的主动性,越来越多的学者也考虑到了说服知识激活带来的多种结果。

现有研究至少发现了品牌熟悉度、感知合适性、临场感、情绪等因素调节了说服知识激活对消费者品牌反应的影响。Wei(2008)[6] 的实验证明说服知识激活会导致消费者对隐性营销中嵌入式品牌的评价产生负面影响,而当说服策略被认为是可接受和公平的,或者当品牌熟悉度高时,说服知识激活不会影响消费者对品牌的评价。Waiguny 等(2014)[25] 的研究发现,消费者在广告游戏中的高参与度和高临场感会降低说服知识激活对品牌带来的不利影响。Evans 和 Park(2015) [26] 的研究发现说服知识激活的影响受到广告游戏中产生的积极情绪的调节,因此说服知识激活不一定会导致怀疑和消极态度。

另外,消费者在市场互动中也像营销者一样拥有自身的说服目标并且具有博弈的主动性,他们对广告的回应不只体现在态度改变上。在与营销者博弈的过程中一方面消费者会控制来自对方的影响,另一方面会主动出击利用营销者的说服来实现自身目的。很少有研究考察消费者的说服应对策略,Kirmani 和 Campbell(2004)[27] 的研究揭示了消费者面对说服事件的两种反应模式:消费者既充当“说服哨兵”,防止不必要的说服,表现出消极的回应策略;同时他们也是“目标寻求者”,利用说服代理人来实现自己的说服目标,表现出积极的回应策略,例如利用销售人员的热情来帮助自己完成衣服的挑选。说服知识研究中关于消费者积极回应策略的探讨较为缺乏,应该受到更多的关注,消费者的主动性可以在这一研究领域得到更好的彰显。

4.2 说服知识测量——多元维度如何选择与统一

说服知识维度与说服知识测量是相互联系的研究方面。说服知识的维度构成决定了说服知识的测量,说服知识测量是对说服知识维度划分的重要体现。

Friestad 和 Wright(1994)[1] 认为说服知识是一系列关于说服的相互关联的信念,并且列出了说服知识可能包含的维度,但在说服知识理论实际应用的过程中,研究对广告识别、说服意图 / 动机的推测、感知合适性、广告怀疑以及操纵意图等维度最为关注,对相应维度的量表使用最为广泛。

广告识别是将有说服力的信息 ( 如广告 ) 与其他内容区分开来的能力(Boerman 等,2015[28]),被认为是第一层次的说服知识,因为只有当消费者意识到一则信息是广告时才会产生进一步的说服应对行为。广告识别是原生广告研究中经常使用的说服知识测量维度,因为原生广告天衣无缝地融入媒体内容的属性,消费者区分原生广告与媒介信息内容是十分重要和关键的一步(Boerman 等,2015[28])。

消费者对说服动机的推断可以作为说服知识激活的衡量指标,即推断说服主体试图达到什么目的,行为背后的动机在多大程度上涉及说服的意图(Campbell 和Kirmani ,2000[5])。为了在特定的说服事件中激活说服知识,消费者必须认识到说服的可能性,这需要推断说服代理人行为背后是否存在说服动机,如果推断的结果是可能存在说服动机,消费者将会继续使用说服知识来应对说服;如果推断的结果是不存在说服动机,消费者将会减少(限制 ) 说服知识的使用(Campbell 和 Kirmani ,2008[24])。大部分关于说服知识的研究使用了说服动机推断指标(Campbell 和 Kirmani ,2008[24]),因为该维度可以在广告之外更广泛的营销情境中得以应用,很多营销策略虽然没有特定的广告形式,但却可能具有销售和说服意图,对消费者产生了潜移默化的影响。

感知合适性考察的是说服策略对与错的问题,与营销者的策略在道德和规范上的可接受性有关。感知合适性十分重要,因为消费者会做出负面回应去惩罚不适当的说服行为(Campbell 和 Kirmani ,2008[24])。Wei (2018)[6]通过 2 个项目对感知合适性进行了测量。该维度体现的是对说服策略态度方面的考察,但概念本身是中性的,不带有明显的情绪倾向性,包含积极效价和消极效价两个方面,合适性和公平性对应积极效价,不合适和不公平性对应消极效价。

而广告怀疑和操纵意图这两个维度本身具有消极倾向,通常包含了对说服的批判性态度。Obermiller 和Spangenberg (1998)[29] 认为广告怀疑主义是“一种对广告诉求不信任的普遍趋势”,并认为说服知识是一个比广告怀疑更普遍的概念,它包含了对说服策略和应对策略信念的全面知识,而不是一种持续的消极倾向。尽管广告怀疑不等同于说服知识,但由于说服知识被更多应用于消费者对信息背后隐藏动机以及操纵意图的推测,这种“戳穿”式的推理过程通常与广告怀疑相联系,因而广告怀疑也常被用于说服知识的测量。

操纵意图被定义为广告商试图通过不适当的、不公Campbell (1995)[30] 开发了六项量表来测量操纵意图(IMI),和广告怀疑一样,该维度本身也带有明显的消极和批判倾向。

然而,说服知识不同维度所代表的含义并不相同,甚至各维度间也有较大差别,但在研究中通常不进行区分,将其统称为说服知识,因此虽然不同的研究中都使用了说服知识的概念,但却可能对说服知识的不同维度进行了探讨,由此导致的研究结果之间的差异值得被关注。

05

数字营销环境中说服知识的应用展望

一方面,说服知识理论在数字营销情景中得到了广泛应用,现有研究揭示了说服知识在帮助消费者进行市场博弈方面扮演着重要角色,一定程度上证明了说服知识可以帮助消费者抵抗、回避来自隐蔽说服的影响,但是研究不应止步于此,消费者在博弈中的主动性应该被进一步思考,对消费者面对说服事件回应的探究不应仅仅停留在态度层面,可以进一步思考他们如何利用说服知识实现自身说服目标,如何影响和说服其他消费者或营销者,消费者而不是营销者的“说服策略”和“说服技巧”将更值得被关注和讨论。

另一方面,营销策略应追寻的目标是营销者和消费者短时的成效,但消极的体验是对消费者信任的消耗,是一种无法长久的零和博弈。因此研究可以聚焦在消费者如何利用说服知识去识别和回应原生广告相关披露,从而为合理披露以及原生广告监管提供有力证据。另外,研究需更进一步探究如何使广告和说服对消费者“有用”,无论是提供有价值的信息还是沉浸式的游戏体验,都有可能使消费者在识别广告并激活说服知识的前提下并不会降低对广告和品牌的评价。虽然越来越多的研究提供了相关证据,但是研究需在更广泛、多样的数字营销环境中进行思考,例如电商、直播和社交平台。

在数字营销情景中,广告与说服变得更具沉浸性、交互性、娱乐性和复杂性,相对于传统形式的广告而言,消费者需要更多的认知资源去识别和加工来自营销者的说服,而且不同形式的广告之间存在较大差异,不同平台的参与规则也各不同,消费者可能需要时时刻刻面对来自新形式的说服。在这种情况下,新营销情境与传统广告形式中说服知识激活条件之间的差异需进行更进一步的探究,研究也需关注素养性的说服知识多大程度上可以帮助消费者激活说服知识,以及影响因素有哪些;某一特殊情境或广告形式的说服知识是否可以在不同的情景中进行通用,例如消费者对电商平台说服知识的掌握是否可以使其在社交平台中激活说服知识更加自如。